“만약 너희들이 지금 달에 가게 된다면 뭘 하고 싶어?”

“선생님, 저 달에서 라이브 켤게요!”

최근 천문대 수업(테마과정 ‘갈릴레이’반 학생) 중 나온 학생의 당찬 포부다. 과연 달에서의 라이브 방송, 실현 가능성이 있을까? 결론부터 말하자면 할 수’는’ 있다. 하지만 우리가 집에서 하는, 핸드폰만 있으면 되는 방송과는 차원이 다른 준비물이 필요하다.

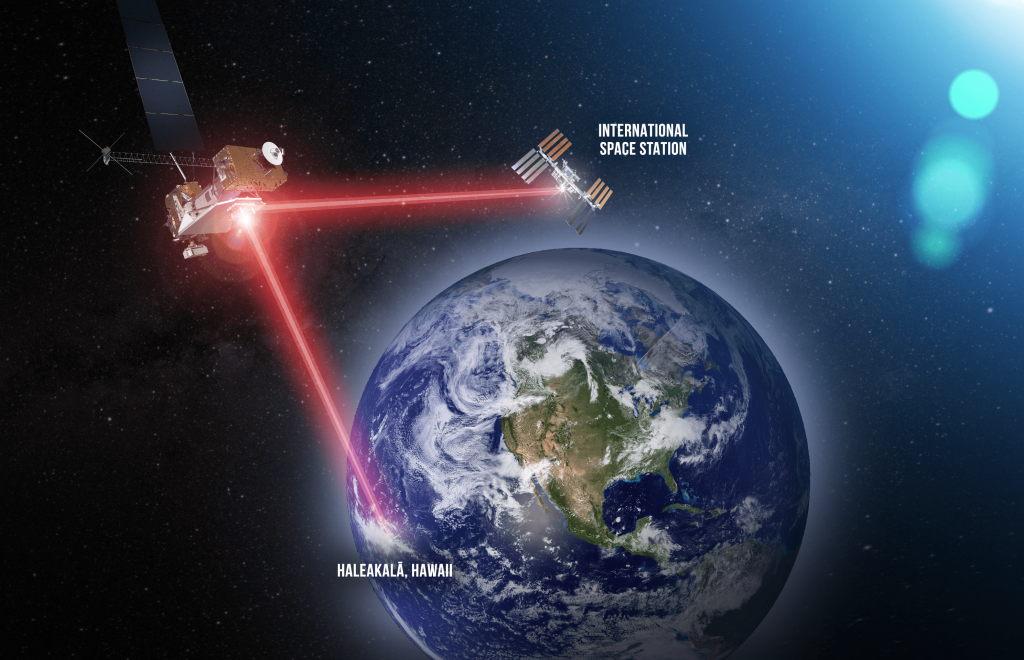

통신은 전파 대신 ‘레이저’로

먼저 가장 큰 숙제는 인터넷 연결이다. 달에는 통신 기지국이 없다. 따라서 지구로 데이터를 쏘아 올릴 특수 장비가 필요하다. 최근 NASA가 성공한 ‘광학 레이저 통신(LCRD)’ 기술이 해답이다. 전파가 아닌 레이저를 이용해 데이터를 주고받는데, 전파보다 전송 효율이 압도적이라 4K 고화질 영상도 충분히 보낼 수 있다. 즉, ‘우주용 무선 공유기’ 대신 레이저 발사기를 등에 메고, 어쩌면 방송을 위해 기지를 건설한 후에 방송할 수 있는 셈이다.

시청자와의 소통? 강제로 2.56초 대기

방송을 켰다고 끝이 아니다. 가장 큰 문제는 2.56초의 시차다. 빛의 속도는 약 300,000km/s인데, 지구와 달의 거리인 약 384,400km를 왕복 하려면 최소 2.56초가 소요된다.

384,400km × 2 ÷ 300,000km/s = 약 2.56s

시청자가 “반가워요!”라고 채팅을 치면, 유튜버는 최소 2.56초가 지나야 답변 할 수 있다. ‘티키타카’가 생명인 라이브 방송에서 이 멈춤 현상은 치명적이다. 빠른 인터넷 속도에 익숙한 한국인 시청자라면 “렉 걸린 거 아니냐” 또는 “내 답변이 무시됐다”며 방송을 꺼버릴지도 모른다.

배터리 폭발주의! 극한의 환경

장비 관리도 고역이다. 달의 낮은 영상 120도를 넘나든다. 스마트폰을 들고 방송하다간 1분도 안 돼서 ‘온도 경고’가 뜨며 꺼질 확률이 높다. 밤에는 영하 130도까지 떨어진다. 스마트폰에 일반적으로 들어가는 리튬 배터리는 이러한 극한의 저온을 견디지 못한다. 결국 고성능 온도 조절 장치가 장착된 특수 카메라가 필수적이다.

달 라이브는 천문학을 사랑하는 아이들의 꿈이지만, 실시간 소통보다는 ‘녹화 방송’에 가까운 인내심이 필요할 것이다. 선생님은 응원하고 싶었다. 하지만 답변은 어쩔 수 없이 “이러이러한 이유 때문에 지금 당장은 할 수 없다.”는 말이었다. 미래에 모든 장비가 갖춰지는 날이 온다면 꼭 라이브 방송을 켜 주길 바란다. 2.56초의 지연 정도야 선생님들은 기다릴 수 있다.

참고자료:

NASA 레이저 통신 중계 시연(LCRD) – https://www.nasa.gov/mission/laser-communications-relay/